馬格南圖片社的創始人是最不相似的兄弟檔。他們四個人國籍不同,背景也極不相同。若不是因為他們對攝影的執著和熱情,他們的生命之路永遠不可能有交集。圖片社的靈感和驅動力來自羅伯.卡帕,這位黑黝黝的匈牙利冒險家。他曾是出了名的花花公子和無可救藥的賭徒,後來卻成了全世界最知名的戰地攝影家。最先追隨卡帕的是法國知識分子布列松,他是一位激進的左翼人士,堅持自己的主張,又有一點點壞脾氣。實際上,他最感興趣的是繪畫,但他的攝影激勵了一代新聞攝影師,並成為攝影界的靈魂。

還有一位是大衛.西摩(David Seymour),大家都叫他「詹」(Chim),他是個前額飽滿、長得像貓頭鷹的波蘭籍猶太人,靦腆文雅,還是個通曉多國語言的享樂主義者,與一般的攝影師不同的是,他常常身著西裝繫著領帶。最後一位是安靜的英國人喬治.羅傑(George Rodger),畢業於公立學校,他把自己描繪成一個夢想家,一個為了了解世界而投身於攝影的人。由於這四個人的生命之路產生了交集,他們之間也發展和建立起了信任、尊敬和關愛。他們僅有的共同點是他們都是攝影師,除此之外,他們似乎來自不同的星球。但是他們之間關係的穩定,是使這個全世界最有威望的圖片通訊社—馬格南生存下去的最關鍵因素。

正如羅傑在幾年之後回憶的:「直到今天我都不明白,像我們這樣四個個性完全不同的人,居然能這樣融洽地相處在一起,而且相處如此長久。我們的背景完全不同,生活方式也不同,甚至工作方法也不一樣。」

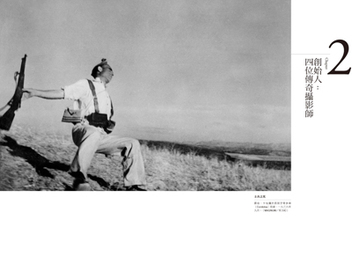

▲士兵之死 / 羅伯.卡帕攝於西班牙哥多華(Cordoba)前線,一九三六年九月。(MAGNUM/東方IC)

在之後的幾年,維繫這種信任並使大家相處越來越融洽的功臣,正是羅伯.卡帕。他不但提出了成立圖片社的想法,而且讓它成真。卡帕的真名其實是安德魯.弗里德曼(Andre Friedmann),他於一九一三年十月二十二日出生於匈牙利的布達佩斯,是一位裁縫的兒子。他的弟弟科內爾是這樣回憶他的:「我們小時候叫他邦迪(Bandi),他是個討人喜歡的孩子,家裡人、朋友甚至陌生人都喜歡他。他排行居中,大哥叫拉茲羅(Laszlo),生於一九一一年;我生於一九一八年。我們的父母親忙於裁縫生意,他們的生意一直都很好。但我們的母親茱莉亞(Julia)總是能擠出時間來關心照顧我們,她也為我們感到自豪。她總是試著對我們弟兄三人完全平等,不過她往往對邦迪更加關注。他是那種很活躍、愛出鋒頭的孩子,他這輩子都維持著他原有的個性,從來沒有被壓抑過。他很小的時候就顯現出強烈的冒險精神,使母親感到他需要格外的關照。當邦迪才十七時,就跟當時由反猶太人的霍爾蒂海軍上將(Miklos Horthy)所領導的法西斯獨裁政權,有激烈的對抗。作為一名政治早熟而不是宗教早熟的猶太學生,邦迪做了當時全歐洲叛逆和理想主義的學生們都正開始做的事情:接觸共產黨組織。某天晚上,他與一位共產黨員邊走邊長談。這位組織委員告訴邦迪,他們黨不會對年輕的布爾喬亞階級知識分子感興趣,這使得邦迪產生了反感,他也不再對共產黨感興趣。但他與共產黨員的長談,已被在暗中盯梢的祕密警察發現。邦迪回家後不久,兩名祕密警察就惡狠狠地出現在我們家門口,他們要邦迪穿好衣服跟他們去警察總部。我的父母親焦急地懇求警察放了他們的兒子,但毫無作用,邦迪還是被帶走了。幸運的是,那位祕密警察頭子的老婆是我父母親的老顧客,通過這一層關係,我父親才把邦迪從警察局弄了出來,條件是他必須立即離開匈牙利。因此,十七歲的邦迪成了一名政治流亡者。從此以後,他再沒有過一個真正的家。」

▲羅伯.卡帕 / 魯斯. 厄金( R u t h O r k i n )攝於巴黎, 一九五二年。(MAGNUM/東方IC)

年輕的卡帕先去了柏林政治大學學習新聞專業。這時,他父母親的裁縫店出現了經濟危機,他們無法再提供卡帕上大學的經費。所以卡帕找了一個攝影暗房的助手工作,同時也為一家圖片代理商跑腿。這家代理商的老闆叫西摩.蓋特曼(Simon Guttman),他發現這個跑腿的年輕人有一雙對圖片十分敏感的眼睛,於是借給他一台徠卡相機,有時也派他出去拍攝些比較簡單的任務。一九三二年十月,他被派去採訪一個十分重要的事件:去哥本哈根拍攝托洛斯基(Trotsky)對群眾的演說,演講的內容是關於俄國革命。後來,卡帕繪聲繪色地講述他那次採訪。因為托洛斯基不允許攝影師拍照,所有帶著大型相機的攝影師都被擋在集會的場地外,只有卡帕順利地夾帶著不引人注意的小型徠卡相機溜進了會場。卡帕看到幾個工人扛著一些長管子,他就趁機與他們走在一起,混了進去並擠到舞台前。他的採訪非常成功,報紙登出了整整一個版面的照片,並把他的名字標在圖片社的名稱前面。

卡帕很想一直待在柏林,進一步發展自己的事業,但當時納粹已漸露頭角。一九三三年元月,在希特勒當上了德國總理之後不久,卡帕感覺到身為一名猶太人,應該明智地儘早離開德國。他先回家一趟,然後去了巴黎。在那時,巴黎是難民、藝術家和從法西斯統治下逃亡出來的知識份子的天堂。卡帕決定以自由攝影師的身分在巴黎找工作並生活下去,但他很快就發現,幾乎大多數從歐洲流亡到巴黎的移民們,都想以這種方式謀生,所以要找到工作非常困難。有時他不得不抵押他的相機暫度難關,靠幹苦力餬口。卡帕常常飢腸轆轆,有時甚至對前途失去信心。他經常與他那些記者朋友們在巴黎的咖啡館消磨時光,他也是在那裡認識了年輕的波蘭攝影師大衛.西摩。西摩當時在一家共產黨的週報擔任記者,這份報紙名叫《關注》(Regards)。西摩的名字按波蘭文的發音是「Shimmin」,這也就是為什麼大家都叫他「Chim」的原因。

雖然他們兩人都是從東歐來的猶太人、都對攝影感興趣,但實際上他們是極不相同的兩種人。一個激情四射、活潑外向;一個敏感、內向學者型。但不論他們有多麼大的不同,他們兩人總是形影不離,也許是因為他們互相都能為對方著想,才使他們不離不棄。卡帕尊敬西摩,是因為西摩有攝影師的機敏和廣博的知識,卡帕認為從西摩那裡可以學到很多知識。相反地,西摩也從卡帕身上學會如何享受生活。卡帕常取笑西摩太注重自己的外表,因為西摩總是穿著三件式的西裝,戴一條手工編織的領帶,卡帕會取笑說是他女朋友織的。

本文已取得漫遊者出版授權,原文出自於《揹相機的革命家》